目次

1章「OnS-Makerへようこそ!」

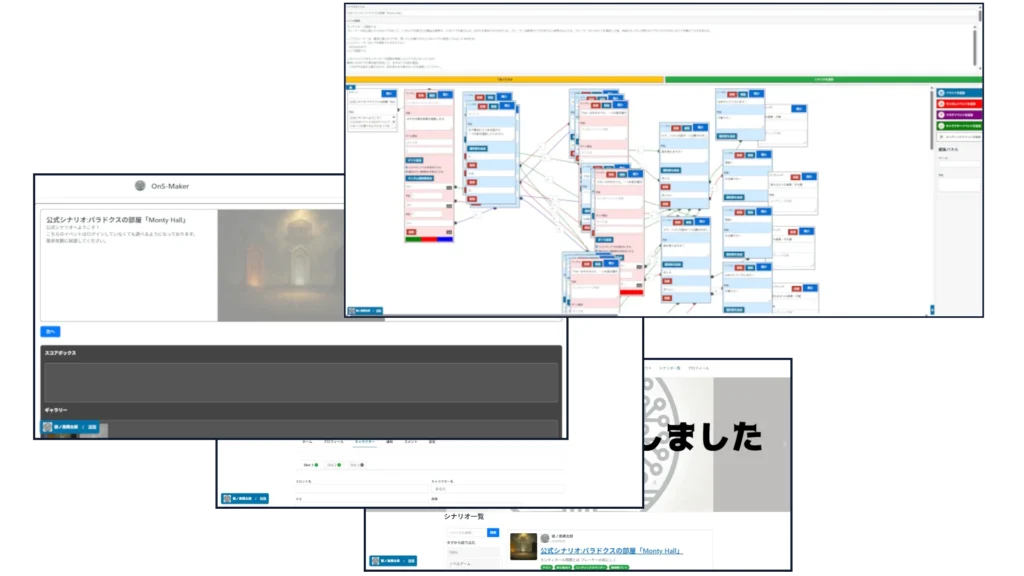

OnS-Makerは、視覚的なワークフローエディターを通じて、誰でも気軽に物語やシナリオを作成できるSNSです。

ノベルゲームやTRPG、診断、テスト、ダイススレなどをワークフローを用いて制作し、作った作品は他のユーザーと共有できます。

本チュートリアルでは、サイトの基本的な構造や画面に表示されるUI、キャラクターシートの使い方、投稿の流れなどを順に紹介していきます。

2章「まずは簡単に遊んでみよう!」

まずは、ログインをする前にシナリオで遊んでみましょう。 この時に確認したいのが、タグ機能です。

「キャラクターイベントあり」のタグが付いているイベントは

ログインしなければ遊べません。

もし早速会員登録をしてキャラクターイベントのあるイベントで遊びたい場合は、

第三章へスキップしても問題ありません。

例:ランダムイベント

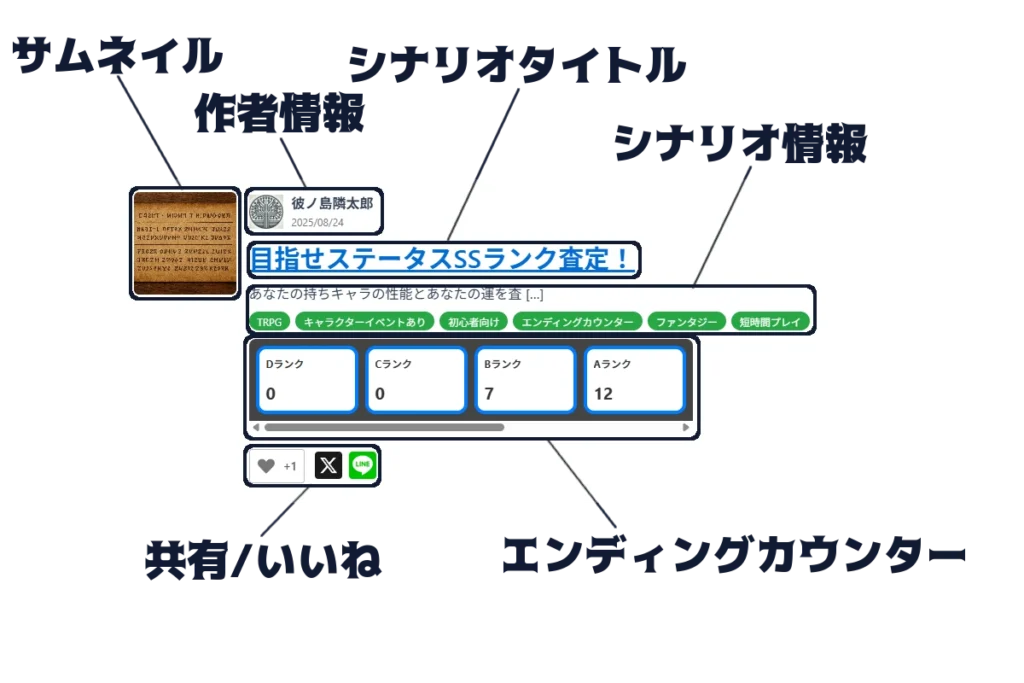

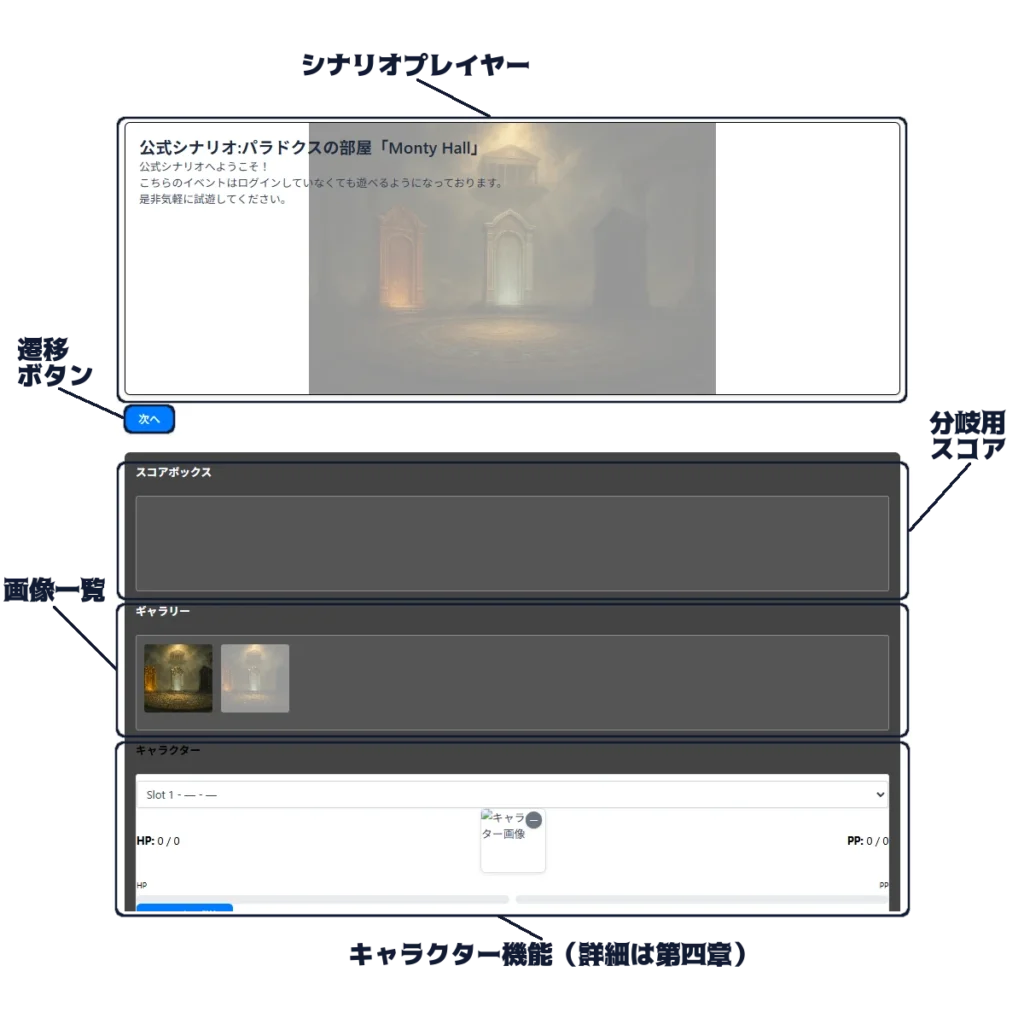

シナリオに入ると画像のようなシナリオプレイヤーとツールボックスが表示されます。

シナリオプレイヤーの内容を読み終わったら次へボタンを押しましょう。

そこからシナリオは始まります。

シナリオには、6種類のイベントがあり、

①スタートイベント

この画面はシナリオの始まりです。到達すると遊びの状態が最初に戻る扱いになり、必要があればログインやキャラクター選択を求められます。キャラクターいべんとのあるシナリオでは、始める前に「ログインしてください」や「使用するキャラクターを選んでください」といった案内ボタンが表示されることがあります。遷移ボタンを押して進むことで、シナリオの流れが始まります。

②通常イベント

見出しと本文を読み、そこに並ぶボタンを押して次へ進む、最も基本的なイベントです。作者が設定した遷移先がある場合は選択肢のテキストが次へではなく独自のテキストになっている場合があります。。もし次へ進むための選択肢や遷移先が用意されていない場合は「最初に戻る」などの案内が出ることがあります。シナリオプレイヤーの本文を読んで、好きな選択肢をクリックしてください。

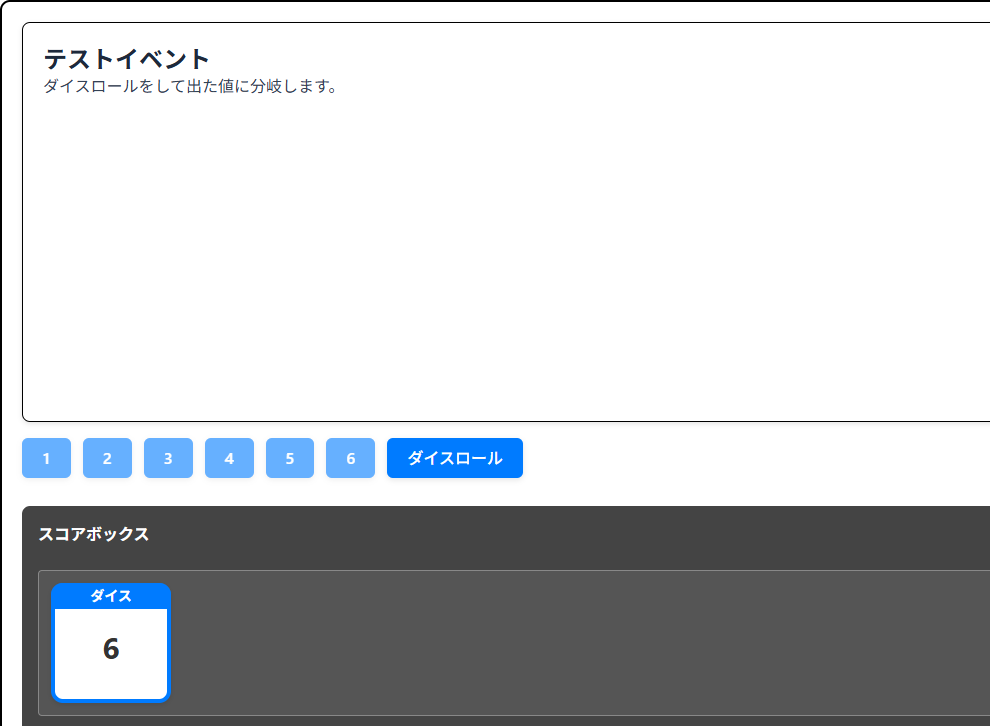

③ランダムイベント

画面にダイスを示すスコアボックスや「ダイスロール」ボタンが現れます。ボタンを押してダイスを振ると結果に応じて進める選択肢が決まります。設定によってはダイスの結果が隠されて自動で判定されることもあります。ダイスでの判定後、判定に従った結果をクリックしてください。

④フラグイベント

過去の選択で積み上がったスコアの合計に基づいて進路が選ばれるイベントです。到達時に表示される数値を見て、条件に合う選択肢だけが選べるようになります。スコアの表示は非表示になっている場合もあります。スコアボックスには現在の判定に使われるスコアが示され、条件を満たす選択肢を押すと次のイベントへ進みます。

⑤キャラクターイベント

画面上で使用するキャラクターを選び、そのキャラクターの能力値とダイス結果を比べて成功か失敗かが決まるタイプと、HPやPP(体力・精神)を増減して処理するタイプの二通りがあります。判定モードではダイスを振って結果に合う選択肢を選びます。ダメージや回復が発生した場合は画面の数値が更新され、HPやPPがゼロになるとロストイベントへ遷移したのち、シナリオの最初へ遷移します。

⑥エンディングイベント

最後まで到達するとエンディング画面が表示されます。エンディングカウンターのタグ設定がある場合は、そのエンディングへの到達数や割合が記録・表示されることがあります。エンディングを確認したら「最初に戻る」で別の選択を試すか、他のシナリオへ移動して遊びを続けてください。

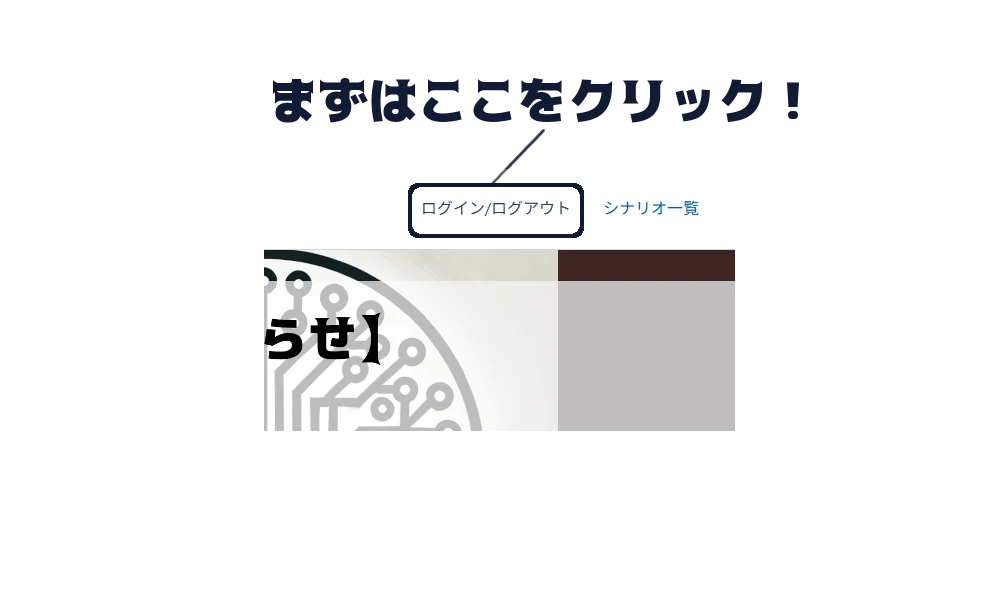

3章「会員登録をしてログインしよう!」

一通りシナリオで遊んでみたら、サイトに会員登録してログインしましょう!

まずは、https://www.only-scenario-maker.online/register/から会員登録をしましょう。

サイトにログインをすると以下の三つの機能が追加されます。

①キャラクターシートを作成して、キャラクターイベントを含むシナリオを遊ぶことが出来る

②自分でシナリオを作成して投稿することが出来る。

③他の投稿者のフォロー、他の投稿者の作品に対してコメントやいいねすることができるようになる。

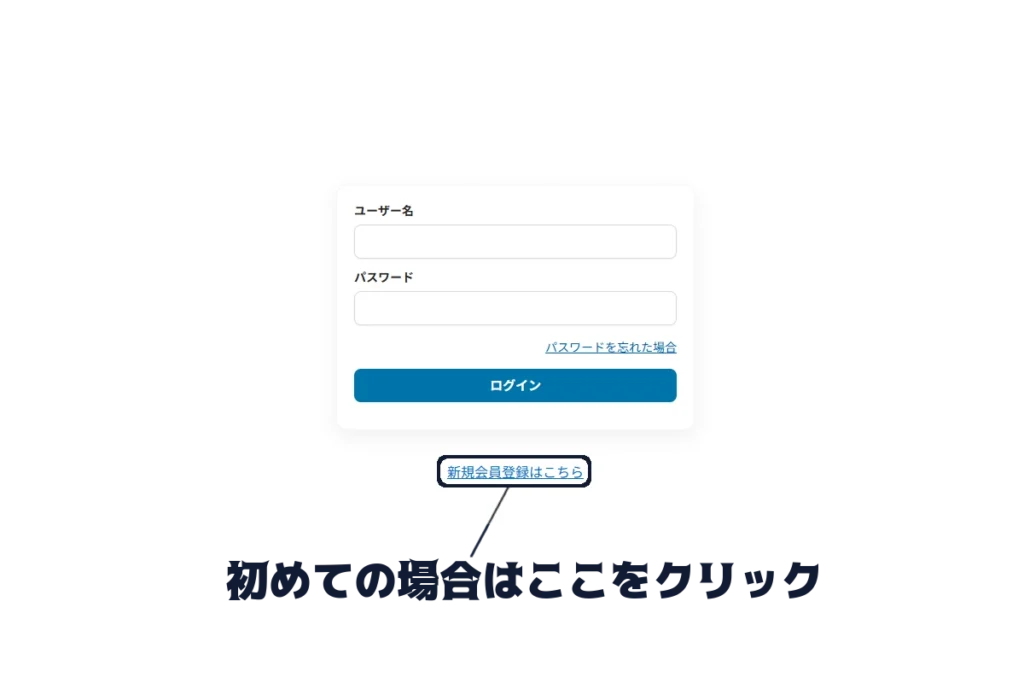

もし、ホーム画面右上からログイン画面に入ると、左の画像のような画面が表示されます。

その場合は画像の通りに、会員登録ページへ遷移してください。

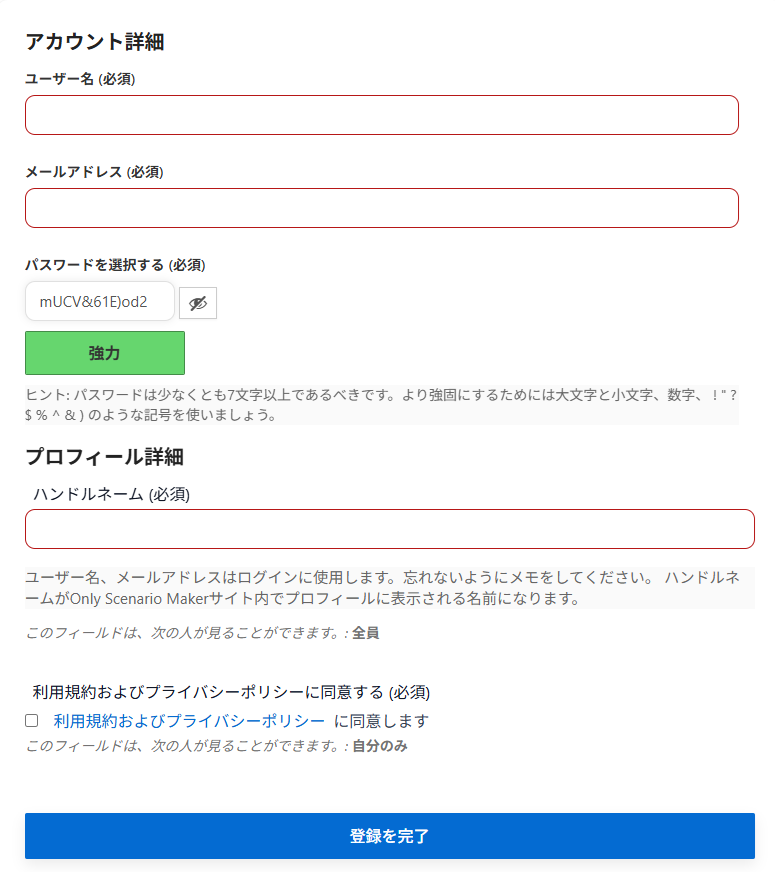

会員登録ページへ行くと右のようなページが表示されます。

上記のログインページの様に、ログインをする際には、ユーザー名およびパスワードが必要になります。

パスワードマネージャーやメモなどを用いて、ログインするときに必要な情報を入力できるようにしておいてください。

ユーザー名とハンドル名の違いについて

ユーザー名は、

1.他のユーザーと同じものは使用できない

2.後から変更することが出来ない

3.日本語が使えない

といったIDの役割を持ちます。

一方でハンドルネームは、

1.他のユーザーと同じものを使用可能

2.登録後に変更可能

3.日本語使用可能

であり、他のユーザーにも見える位置に表示されます。

各シナリオに表示される投降者名や各プロフィールページに表示されるのはハンドルネームになります。

登録を完了ボタンを押すと、登録ページのメールアドレスに対して、左の画像のような文面のメールが届きます。

ここで、リンクをクリックすると、マイページが作成されて登録完了となります。

マイページを開いたら、キャラクターを作れるようになります。

キャラクターの作成については次章4章へ移動してください。

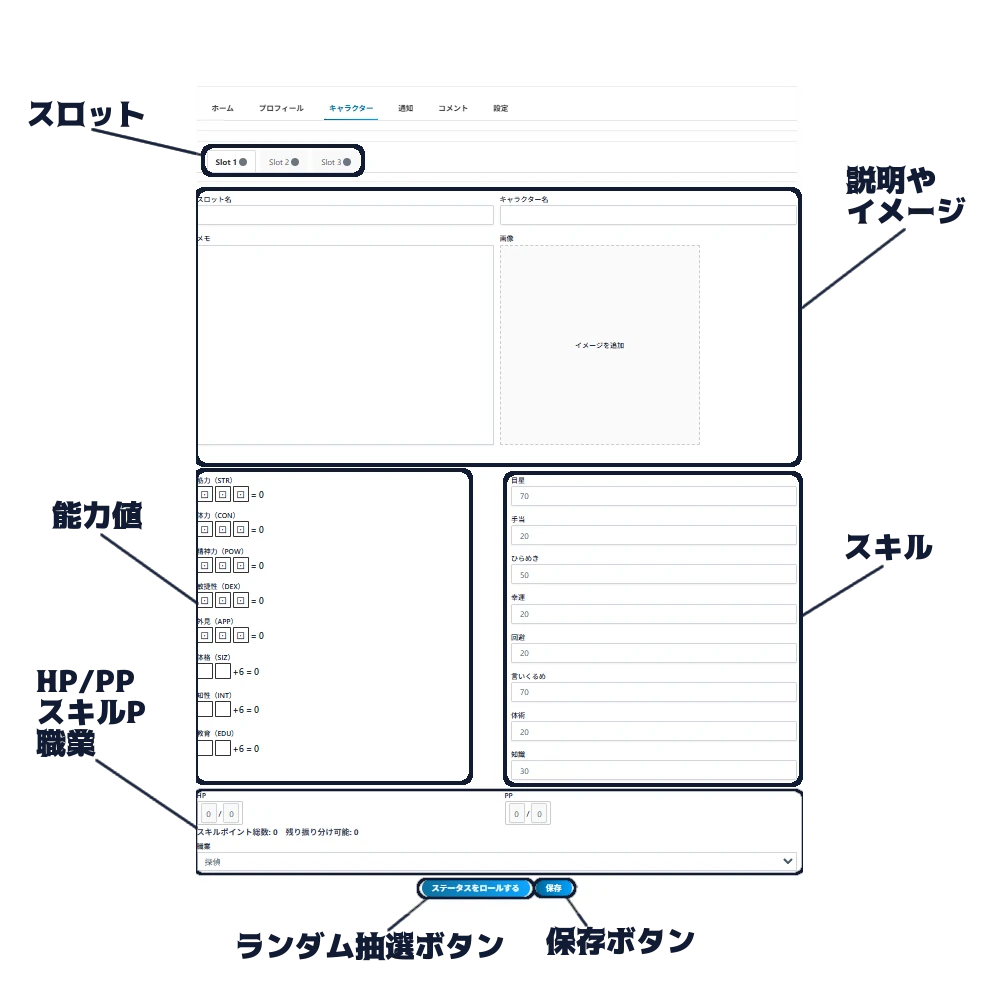

4章「キャラクターシートを作ってみよう!」

会員登録をすると、まずマイページが開きます。

マイページでは、以下の様々な機能があります。この章では、キャラクターページについて解説します。

①自分の投稿したシナリオの管理

②ハンドルネームやアイコン画像、自己紹介文の編集

③キャラクターシートの作成

④自分の投稿したシナリオについたいいねやコメント、自分に対してフォローされたことが通知される。

⑤自分が他の投稿者に対してコメントした内容を一括で管理

⑥パスワードやメールアドレスの変更

プロフィールページでキャラクタータブをクリックすると、画像のようなキャラクターシートのページが開きます。

キャラクターシートではキャラクターの名前やイメージ、説明などを書き込んでオリジナルのキャラクターを制作することができます。

このページを開いたら、まずは画面下のステータスロールボタンまでスクロールして、ステータスをロールしてみましょう。

ステータスをロールすると、能力値がランダムで抽選され、各能力値が決定します。

また、能力値の合計によって、HPやPP、スキルポイントが決定します。

HP…すべての能力値の平均

PP…すべての能力値からランダムな5つの値の合計

スキルポイント…すべての能力値の合計

職業…スキルの基礎値を決定します。

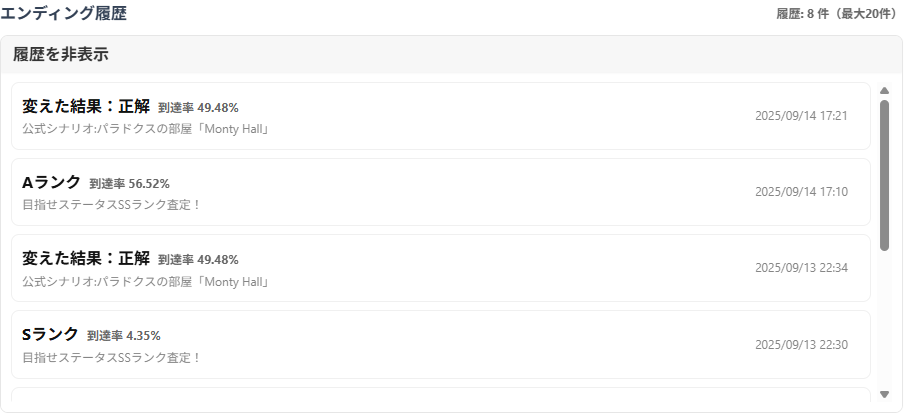

エンディング履歴

エンディング履歴とは、そのキャラクターが到達したエンディングのタイトルとシナリオのリンクの一覧です。

このエンディング履歴から過去20件の到達した割合や、直近20件のシナリオのURLへ飛ぶことができます。

5章「シナリオを自分で作ってみよう!」

ログインすると画像のようなログインバッチが表示されます。

ログインバッチの名前をクリックすると、プロフィールページへ移動します。

この章では投稿ボタンを押すことで移動できるシナリオを制作できるページについて解説します。

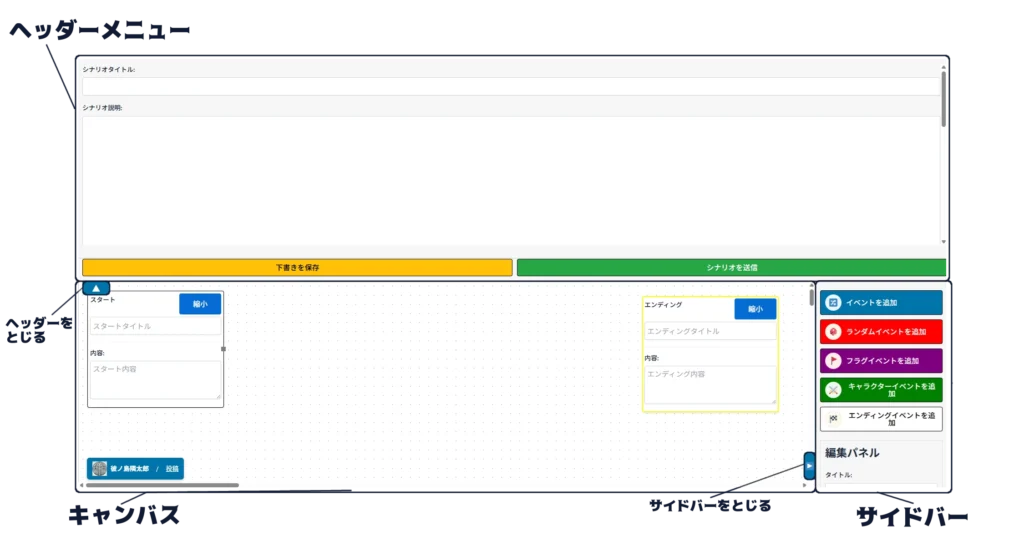

投稿ページに移動すると、画像のようなシナリオ編集ページが開かれます。

シナリオを制作して、シナリオを送信ボタンを押すことで、シナリオを投稿することができます。この章では、シナリオの作り方や、各イベントの設定方法について解説していきます。

1.ヘッダーメニューについて

ヘッダーメニューでは、シナリオタイトルや、シナリオ概要のほかにも、下部にスクロールすると、タグ設定や画像設定を行うことができます。

シナリオタイトル……

シナリオ全体のタイトルです。シナリオリストに表示されます。各イベントのタイトルではありません。

シナリオ概要……

シナリオ全体の概要です。シナリオリストに表示されます。各イベントの概要ではありません。

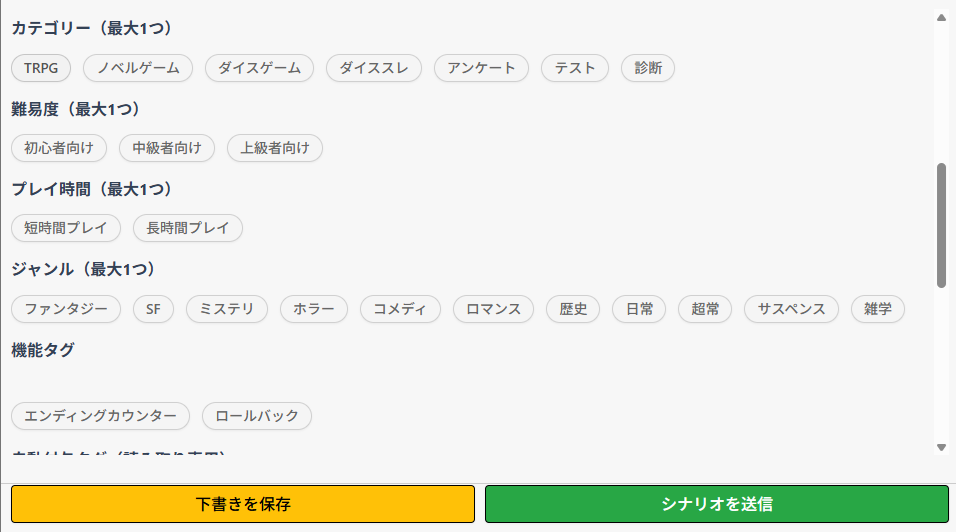

タグ機能……

シナリオ全体につくタグです。

カテゴリータグ、難易度タグ、プレイ時間タグ、ジャンルタグ、機能タグ、自動付与タグとあります。

カテゴリータグ、難易度タグ、プレイ時間タグ、ジャンルタグはそれぞれ一つまで設定できます。シナリオに合ったタグを設定してください。

機能タグは任意で追加できるシナリオに機能を追加するタグ機能です。

エンディングカウンタータグ……

有効にすると、各エンディングへの到達数と到達率、全体の到達数が計上されるようになります。投稿したのちに、プロフィールページ→ホームから集計結果を公開することができます。

ロールバックタグ……スタートイベント以外のイベントで、直前のタグに戻れるようになります。TRPGセッションのメモとしてシナリオを使用する際などに活用してください

自動付与タグ……

キャラクターイベントを追加した場合や、ダメージイベントを追加した場合に自動で付与されるタグです。

キャラクターイベントがある場合、ログインしてなければ遊べない、ダメージ計算イベントがある場合、生存状態のキャラクターでないと遊べないといった制限がかかるためこれらのタグはゲームを遊ぶプレイヤーのためにも自動付与される仕組みとなっています。

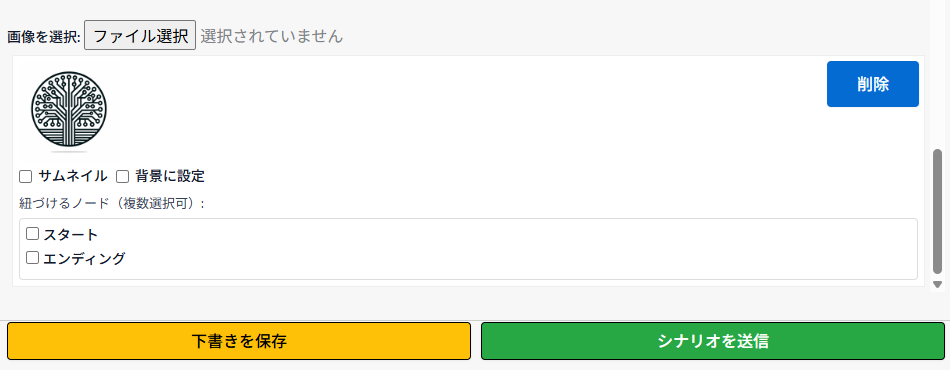

ギャラリー機能……

ギャラリー機能とは、シナリオに表示するイメージ画像に関わる機能です。

ギャラリーに画像を追加すると、右の画像の様な状態になります。

サムネイルにチェックを入れることが出来る画像は一枚までです。

イベントのリストが下に表示されています。

このイベントにチェックを入れると、その画像はシナリオ開始時点でギャラリーに追加されなくなり、チェックを入れたイベントに到達しないとギャラリーに追加されなくなります。

イベントにチェックを入れた状態で、背景に設定にチェックを入れると、対象の画像をメインプレイヤーの背景に表示できるようになります。

ノベルゲームのようなシナリオを製作する場合などに活用してください。

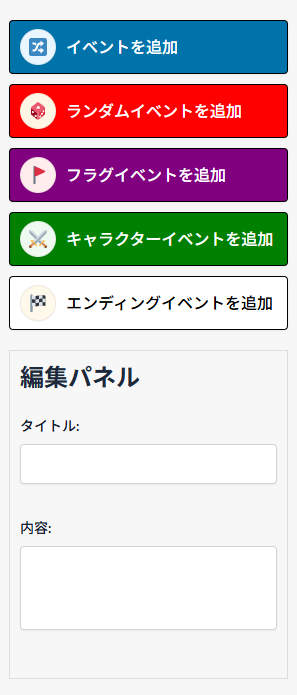

2.サイドバー

サイドバーではキャンバスに各種イベントを追加したり、選択中のイベントを編集する編集パネルが表示されます。

編集パネルはスマホで編集する補助を目的として設置しています。パソコンで編集している場合はあまり使う機会はないかもしれません。

ヘッダー中部(タグ機能)

ヘッダー下部(ギャラリー機能)

3.キャンバス

通常イベント…

サイドバーから、イベントを追加すると左の画像のようなノードが追加されます。

ノード右側にある灰色の接続ハンドルをドラッグして他のイベントに接続することで、次へを押した際に遷移するイベントを決めることができます。

選択肢を追加することで、選択肢テキストを入力できるようになります。

実際に通常イベントを使った簡単なテストシナリオを作成してみました。

選択肢を追加することで、シナリオプレイヤーの方で、複数の選択肢が表示され、その選択によって、異なるイベントに遷移できるようになります。

また、選択肢を一つだけ追加して、選択肢テキストに入力することで、分岐するわけでなかったとしても、選択肢テキストを入力することができます。

選択肢を追加せずに、接続ハンドルを繋げた場合は、通常のスタートイベント同様に遷移ボタンは「次へ」で固定されます。

選択肢テキストを今回入力しなかったので、どちらも「次へ」と表示されていますね。

左「次へ」を押すことで、上のイベントへ遷移し、右の「次へ」を押すことで下のイベントに遷移するシナリオがこれで完成します。

シナリオプレイヤー側

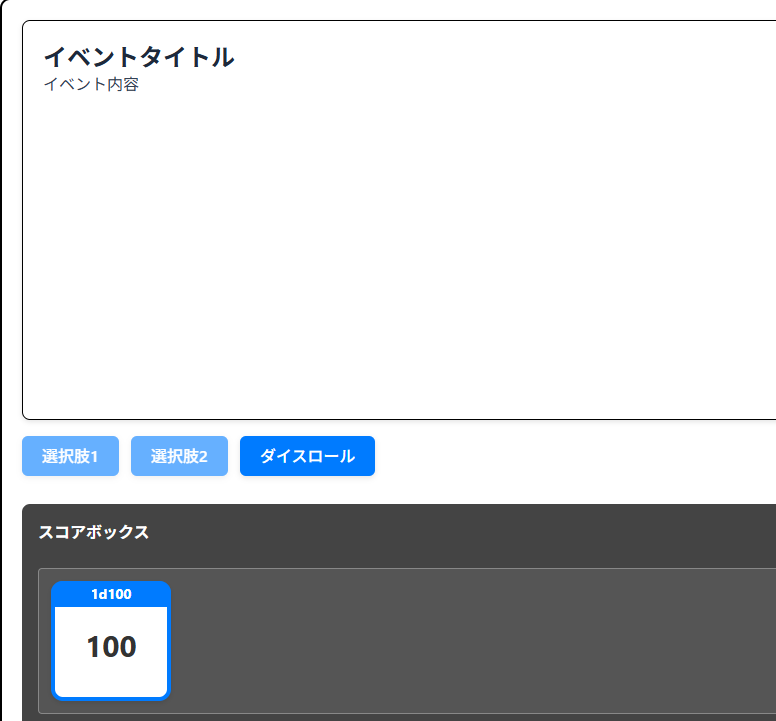

ランダムイベント……

ランダムイベントとは、その名の通り、ランダムで抽選された結果に基づいて、分岐の進行先が自動で決定するイベントタイプのことを指します。

ランダムイベントを追加すると右のようなノードが追加されます。

イベントタイトルとイベント内容に関しては通常イベントと全く同じ内容ですが、ダイス設定より下はランダムイベント独自のUIとなっているため、一つ一つ解説していきます。

ダイス設定……

ここではランダムを行う際の範囲(最大値)を決定します。

TRPGにおける1d100を再現するために初期値を100とおいていますが、6面ダイスを振りたい場合であれば、画像の100と書かれている場所を6と書き換えることで、6面ダイスを振るようなイベントを再現することができます。

より6面ダイスにした場合であれば、ダイス名を6面ダイスにするとより没入感が上がるかもしれませんね。

ダイス追加ボタンを押すと、加算減算設定、ダイス名、そして追加されたダイスの範囲が表示されます。

例1)初期ダイス100のみの場合

ランダム抽選の範囲→1~100

例2)初期ダイス6と加算ダイス6の場合

ランダム抽選の範囲→2~12

例3)初期ダイス100と減算ダイス100の場合

ランダム抽選の範囲→-99~99

実際にランダムイベントに到達すると、ダイスロールのボタンを押下したのち、各選択肢の範囲に合致する方の分岐の選択肢のみが自動で押せるようになります。

各選択肢の範囲を決めるのが選択肢と選択肢の間にある条件値です。

初期ダイスが100の場合、条件値に25と入れると、

ランダム抽選の結果が、1~25の場合、緑色の選択肢先へ分岐

ランダム抽選の結果が、26~100の場合、赤色の選択肢先へ分岐

する様になります。

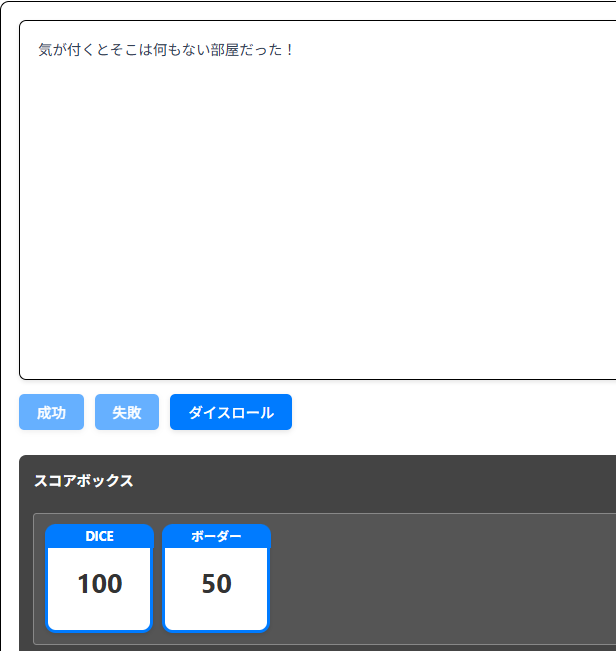

実際にランダムイベントを使った簡単なテストシナリオを作成してみました。

初期ダイス100

条件値50

すべてイベント追加時のままの基礎的なイベントです。

このイベントの場合、ランダムイベントにユーザーが到達すると、ダイスロールボタンが選択肢の他に表示されます。ここで、ダイスロールボタンを押すと数字がランダムで変化するアニメーションの後に、ランダム抽選された結果がスコアボックスに表示されて、数字に基づいて分岐先が自動で決定します。

画像の場合、スコアは47だったので、選択肢1の方の選択肢に進むことが確定しましたね。

ダイスロールボタンによって発生するアニメーションはダイスの数値の範囲内になります。

今回の様に、確率的に見れば2分の1のシンプルなイベントの場合、ダイス値を2にするよりも、ダイス値を100にして、条件値を50にした方がアニメーションとしてより良いものになるでしょう。

何かしら対戦的なイベントを再現する場合には、ダイス名を「自分」「相手」にして、ダイス値は「自分」も「相手」も100、「相手」ダイスを減算にして条件値を0にすれば、「自分」と「相手」の数値のうち、自分の数値の方が高ければ相手に勝てるといったイベントを作成することが可能です。

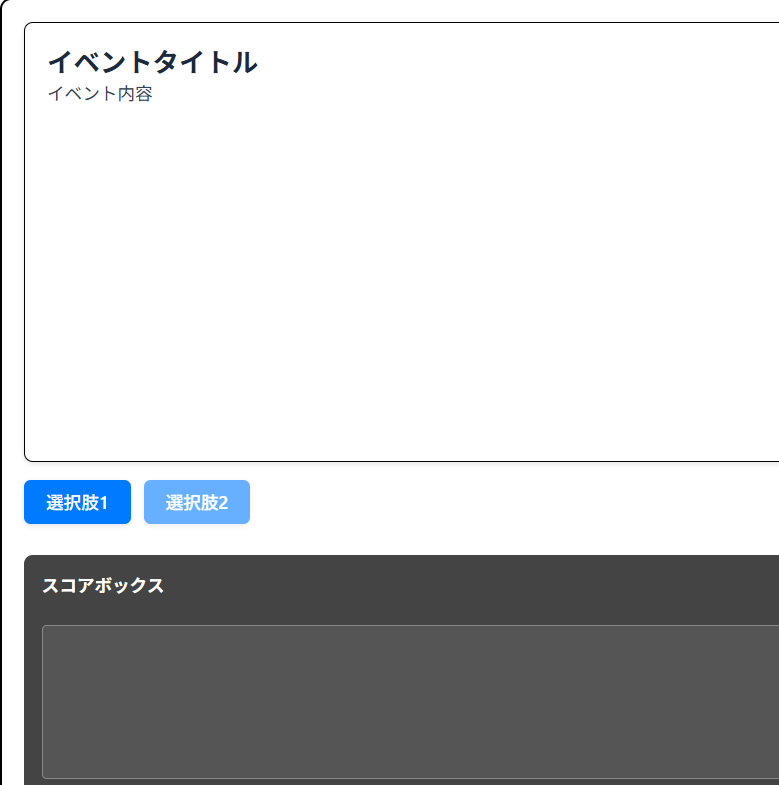

シナリオプレイヤー側

選ばれなかった選択肢を非表示

スコアボックスを非表示

非表示設定……

ランダムイベント、フラグイベント、キャラクターイベント(成功判定)には共通して、

スコアボックスを非表示にする

選ばれない選択肢を非表示にする

というチェックボックスが存在します。

スコアボックスを非表示にする……

スコアボックスを非表示にします。ダイスロールのアニメーションが無意味になることからダイスロールのアニメーションが省略されます。ダイスロールを内部処理の様にしたい際に使用してください。

選ばれない選択肢を非表示にする……

選ばれない選択肢が半透明ではなく、完全に見えなくなります。選ばれない選択肢のテキストが気になるようにすれば、何度も遊んでもらえるシナリオを作ることも可能です。

二つのチェックボックスにチェックを入れると、イベントに入った時には、ランダムで抽選された選択肢のみが表示されて一見通常イベントかのように見せることができます。ランダムイベントが発生していることを根本的に隠したい場合などに使用してください。

どちらにもチェックを入れた場合のシナリオプレイヤーの状態。

今回はわかりやすいように選択肢2になっているため、ランダムイベントであることがわかるが、例えば、すべての選択肢テキストを「次へ」にすると、そのイベントが通常イベントなのか、ランダムイベントなのかは複数回遊ぶ中で確かめなければわからないため、複数回遊ぶ楽しみが増えますね。

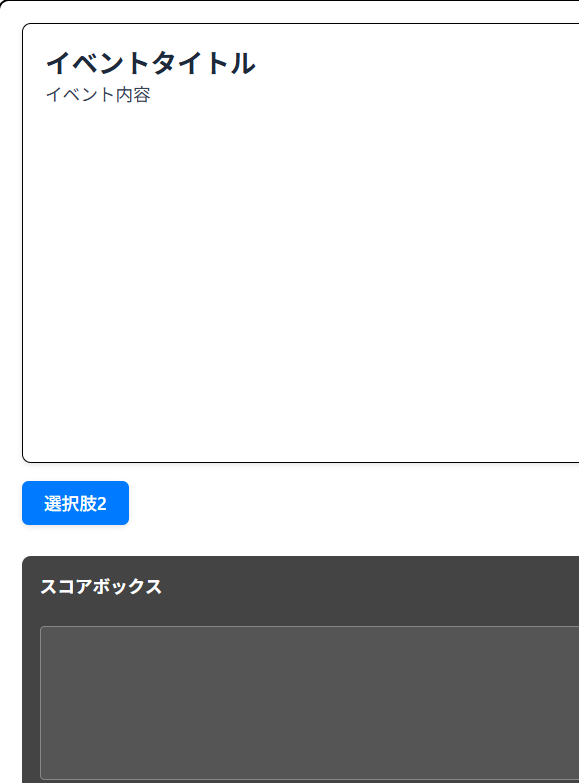

フラグイベント……

フラグイベントとは、それまでに選択した接続のスコアに基づいて、分岐が決定するイベントです。

イベントとイベントを接続すると、接続回路には、スコア入力欄が表示されます。

スコア入力欄に数字を入れると、その接続にスコアが追加されます。

フラグイベントでは、スタートイベントからフラグイベントまでの選択のスコアの合計に基づいて分岐が決定するイベントです。

スコアラベル……

スコア入力欄の枠をクリックすると、スコア入力欄の枠の色が変わります。

フラグイベントで参照するスコアは、判定色と判定式によって決定します。

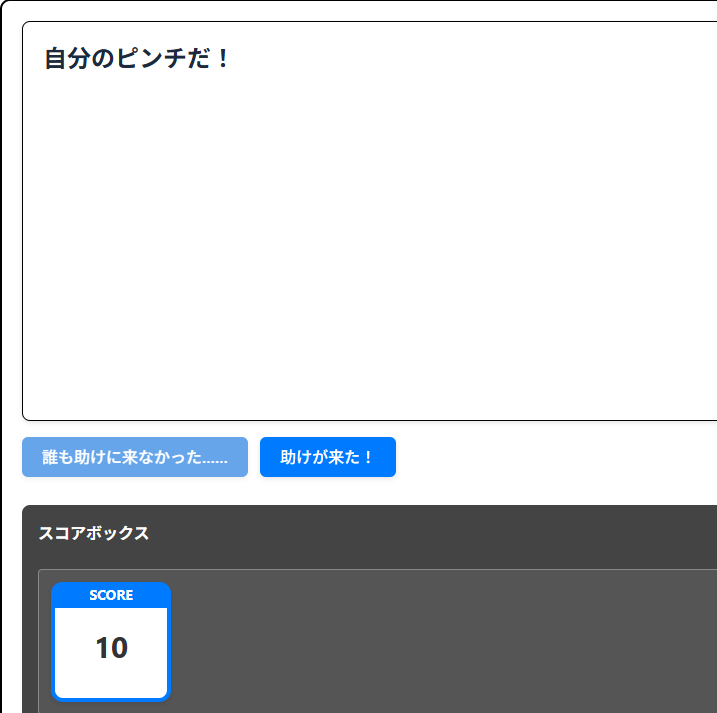

実際にフラグイベントを使った簡単なテストシナリオを作成してみました。

このフラグイベントでは、判定式は灰色のスコア+黄色のスコアで最終的なスコアを計算します。

スタートイベント直後のピンチのライバルを助けるか否かによって、自分がピンチの時に誰かが助けに来るのか来ないのかを判定するイベントを作ることが可能という事ですね。

もっとシンプルな実装では、二択問題のイベントを連続して配置して、最後に配置したフラグイベントで、点数に応じて、合格か不合格かを決定するといったシナリオにすれば、簡単なテストを作成することも可能です。

テストとして、使用する場合には、スコアラベルは初期の灰色一色でも成立するため、シナリオの制作コストを低く抑えることも出来るかもしれませんね。

シナリオプレイヤー側

キャラクターイベント……

キャラクターイベントとは、ユーザーがツールボックスで設定したキャラクターの能力で、判定を行ったり、キャラクターのHPやPPに対してダメージを与えたり、回復を行ったりすることが出来るイベントです。

「モード:」のプルダウンを切り替えることで、成功判定モードとダメージ計算モードを切り替えることができます。

成功判定モード……

成功判定モードでは、ユーザーがステータスをロールして確定した、能力値やスキルをもとに、成功判定を行うことができます。

判定対象のユーザーのステータス×補正値がボーダーになり、100面ダイスを振って、

その値がボーダーを下回った場合、成功

その値がボーダーを上回った場合、失敗

となります。

クリティカル設定とファンブル設定のチェックボックスにチェックを入れると

100面ダイスの結果が

1~5の場合にクリティカル

96~100の場合にファンブル

に分岐する様になります。

実際にキャラクターイベント(成功判定モード)を使った簡単なテストシナリオを作成してみました。

このキャラクターイベントでは目星を使用して、成功判定を行っているため、ユーザーが選択したキャラクターの性能のうち目星のステータスに基づいて判定が行われます。

シナリオプレイヤー側を見ると、目星の値が50であり、1d100の結果が32だったため、成功判定になりましたね。これで成功の方に分岐します。

能力値とスキルについて……

能力値は、すべて最大値が18となっています。

能力値を使って判定を行う場合は、補正値を×5程度に設定すると、通常の難易度になるという事を目安に、補正値を調整しましょう。

一方で、スキルはプレイヤーによって、最大100まで設定可能です。

職業によって得意なスキルは大きく異なるため、実際にキャラクターシートで、職業の基礎スキル値を確認して、特定の職業を想定したシナリオを作っておススメの職業を想定すると、攻略死骸のあるシナリオになると思われます。

シナリオプレイヤー側

ダメージ計算モード……

ダメージ計算モードでは、ユーザーのHPやPPに対してダメージを与えたり、逆に回復させることができます。

「対象リソース:」のプルダウンでHPかPPを選択して、「処理:」のプルダウンでダメージか回復かを選択できます。

対象リソースと処理が決まったら、「量指定:」を行いましょう。

「量指定:」では、「1d3」「1d6」「定数」の三つから選択することができます。

1d3……1~3の間でランダムな数値が決まってその数値分回復orダメージ

1d6……1~6の間でランダムな数値が決まってその数値分回復orダメージ

定数……数値に入力された数値に基づいてその数値分回復orダメージ

となります。

実際にキャラクターイベント(ダメージ計算モード)を使った簡単なテストシナリオを作成してみました。

このキャラクターイベントでは、1d3でダメージが発生します。これだけではシナリオとしての面白みは全くありませんね。

実際にシナリオを作るときはもっと面白く作りましょう。

シナリオプレイヤー側ではダメージが入ったあとのHP/PPの値が表示されるとともに、キャラクターにセットされている自分のキャラクターのHP/PPも連動して減少します。回復イベントであれば、増加します。

HPやPPが0になるとキャラクターをロストしてします。

(復活は可能ですが)あまり理不尽なイベントにならない様に、ダメージイベントを使う際は最大限注意を払って設置しましょう。

シナリオプレイヤー側